ボディシンキング&シンキングボディコーチ

ソプラノ歌うたい冨田美穂です。

週末、アレクサンダーテクニークスクールBODYCHANCEの康裕さんのレッスンに3コマ参加して。

そのあと、康裕さんの個人的なレクチャーにも1コマ出席して、お勉強をしてきました。

(アレクサンダーテクニークって言葉、長いので、以下ATと略します。)

アレクサンダーテクニークの、基本中の基本

アメブロにも書いたのですが、

- アタマが上にいくってどういうこと?

- 身体全体がついてきて…ってどういうこと?

という、アレクサンダーテクニークの基本に関して、また、あたらしい視点を手に入れた、そんなレッスンだったように思います。

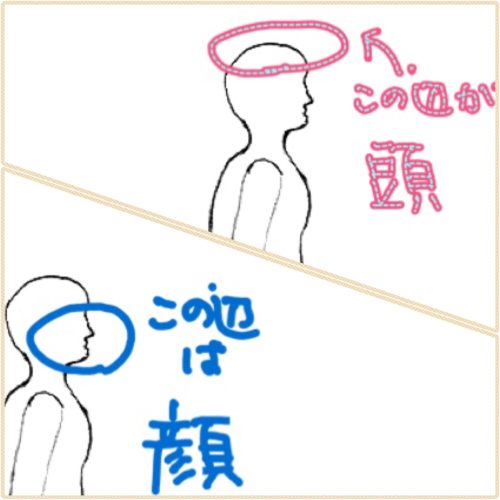

この場合の「アタマ」って、どこのことをどういう風にイメージするのか。

身体全体ってどういう風なイメージなのか。

これって、先生方お一人お一人によって、どうも違っているように感じています。

なので、「康裕さんの場合はこう考えてるんだな」と思った、という書き方のほうが、近いかもしれない。

私は、今まで、

・後頭部の筋肉が上へスライドするようなイメージ

・アタマの上の方の空間を高く高くと意識する

っていう印象だったんです。

みたいな言い方をされる部分は、

実際に、脊椎などの骨格をイメージしていました。

でも、どうも、康裕さんの言っていることは違うらしい。

アタマが上に行くってことは、身体全体が一緒に引き上げられるんだよ

と、 からだ全体は、大きな膜(ファシア Fascia)で覆われているので、全体も一緒に引っ張り上げられるんだよ。

レッスン全体から、そんなメッセージを受け取ったように思います。

ファシアFasciaに関するレクチャーを、ATレッスン3コマの後で受けたので、「ああ、康裕さんあの時の説明はこれが言いたかったのか!」と後から納得した部分がいくつもありまして。

今まで、いろんな先生から同じ指摘受けてきたよなぁ。。。と思う部分の、解決の糸口になったような気が。。。

アタマが上に行っているのに、肋骨や胸郭がついて行ってなかったな。

ファシアのレクチャーを受けて、一晩寝て。

月曜日の仕事の中できがついたのですが、アタマが上に、はいつも思っているのに、胸郭(肋骨エリア)がついて行っていなかったんだな。

つまり、身体全部がついていけていなかったんだな。

どんな先生にも、胸郭をもっと持ち上げるように、というような、提案をされていたんです。ハッキリ口には出されないけれど、手が、そちらに導いてくれる。

お仕事の中で、ピアノを弾いているときに、「あれ?肋骨をさげてるかも??」と気が付いて。

意識的に、アタマは上、身体も上(康裕さんバージョン(笑))、と思ってみたんですね。

そしたら、肩が全然違う位置に移動したんです。

もちろん、上の方にね。

しばらく、目線は変わるわ、視界が変わるわ、重心も変わるわ、で、ぐるんぐるんしたんですが、音楽が全然変わった。

手は動きやすくなったし、

視界が扱いやすくなったし、

いつもだったら慌てるところで、パニックが来なくなった。

「・・・しない」はよろしくない。

ちょっと驚くほどの変化です。

ピアノも、弾くときの姿勢として、「肩はあげない。」ってそういえば言われてたな。

歌う時にも、吹奏楽でも「肩はあげません」って教えられたな。

バレエに至っては、「肩は下げましょう」ですからね。

「肩を下げる」っていうのは、私の中では当たり前以前の習慣だったようです。

「肩を下げる」と、そのすぐ下にある 肋骨エリア 全部が下がりますのでね。。。。

・・・しない、っていう自分への指示はよくないと知ってるけど、根付いて習慣になってるのがこんなにあるんだなぁ。。。